2025.08.14

「一枚の自分史」で語る今に残る戦争体験実行委員会 企画編集

一般社団法人自分史活用推進協議会 発行

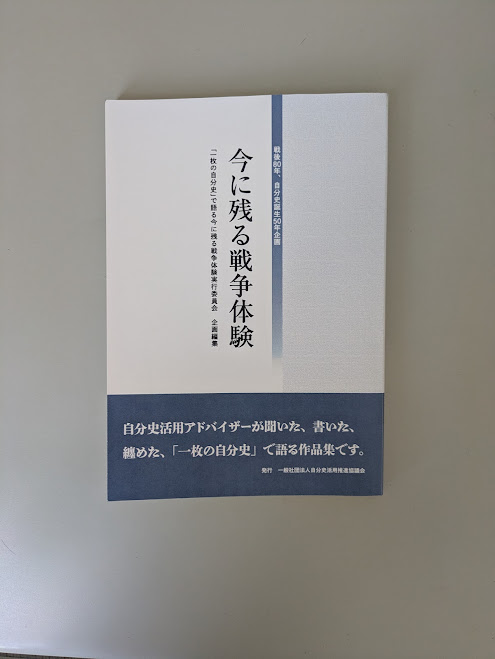

『今に残る戦争体験』

第一章 聞き書き

第二章 編集

第三章 紹介

第四章 執筆

「一枚の自分史」とは、一枚の写真や絵(イラスト)と共に伝える<ミニ自分史>です。

ーーーーー

運動場は、ほとんど畑と防空壕、教室はガラガラ、小学校六年生のとき、受け持ちの女の先生が、

私たちに言った言葉を強烈に覚えている。

「竹やりで敵を一人突き刺してから死ね。死ねる者は手をあげよ」

皆、下を向いて黙っていた。

「死ねない者は手をあげよ」

今度も、誰も手をあげなかった。このとき、負けても何でもいい、戦争がやめられたらいい、

十一歳の私は心の中で叫んでいた。でも、言ったら、非国民だと責められて殺される。

皆、そう思っていたから無言であったのだと思う。

昭和二十年(1945)六月二十二日、飛行機工場があった倉敷市水島の大空襲。

同年六月二十九日には、岡山大空襲。岡山も火の海となった。毎日の新聞は、「玉砕、玉砕」ばかり。

つまり、皆いずれ死ぬしかないのか、と思った。

そして、八月十五日を迎えた。

飛行機で日本を燃やしつくしている相手に、先のとがった竹で何ができるか、

はしごでバケツリレーして屋根に水をかける強制訓練をしても、火の海の町を守れるわけがない。

子どもの私だけが、そんな風に思っていたはずはない。

(以下、略)

(上記は、著者による、岡山県倉敷市での体験を綴った原稿を抜粋して、紹介したものです。)

ーーーーー

人は誰もが、必ず死ぬというのに、どうして互いに命を奪い合わないといけないのか。

太古から受け継いできた、人の脳の奥底にあるという、いわゆる動物の血が作動するのだろうか。

一旦相手を敵とみなしたら、理性でなく本能で、瞬時に判断するそうだ。思わず、動悸(どうき)がして、

全身が熱くなり、筋肉は硬くなって、血圧も上がり、体中で備える。

勝ち目があって倒せる相手とみなすなら、敵と向き合い、闘って倒す。

一方、勝ち目がない相手とみなすと、一刻も早く敵の前から逃げて、闘いを避けて生き延びようとする。

敵に負けるということは、殺されて捕食されることだから。そうした先祖の過去の記憶と経験が、

現代に生きる私たちの脳の奥底に強く刻み込まれているそうだ。

(以下、略)

~「おわりに」より、一部引用始まり~

2025年(令和7年)は、戦後80年と自分史の元祖である歴史家の色川大吉先生による自分史誕生50年という、

二つの大きな節目が重なっています。そこで、全国の自分史活用アドバイザーが一丸となって、

「今のこ(今に残る戦争体験)プロジェクト」を発足。

戦争を知らない世代の私たちが、当事者意識を持ち、自分史が持つチカラと、自分史が果たす役割を、

最大限に活かして社会に向けて発信したい! という気概を持って取り組みました。

身近な戦争体験者やその親族に話を聞いたり、あるいは戦争関連の施設や場所へ行って情報を収集したりして、

書き纏(まと)めた原稿は、当時の社会や文化を伝える貴重な遺産になるのではないでしょうか。

どの作品も戦中戦後の時代背景や出来事などの情景描写と、それらを物語る一枚の写真(※)によって、

その世界観に引き込まれ、さらには、先人たちや今を生きる人たちの様々な感情が交錯しており、

私の心に深く刻まれました。

(以下、略)

制作委員長

(※ 一枚の写真や絵(イラスト))

~一部引用終わり~

戦後80年、自分史誕生50年企画

『今に残る戦争体験』(A5判、151P、全四章(60編))

2025年8月15日初版発行

企画編集 「一枚の自分史」で語る今に残る戦争体験実行委員会

発行 一般社団法人自分史活用推進協議会

デザイン 寺井デザイン室

DTP/印刷/製本 株式会社出版のススメ研究会

自分史作成、他サービスに関するご質問、

気になる点はお気軽にご相談ください。